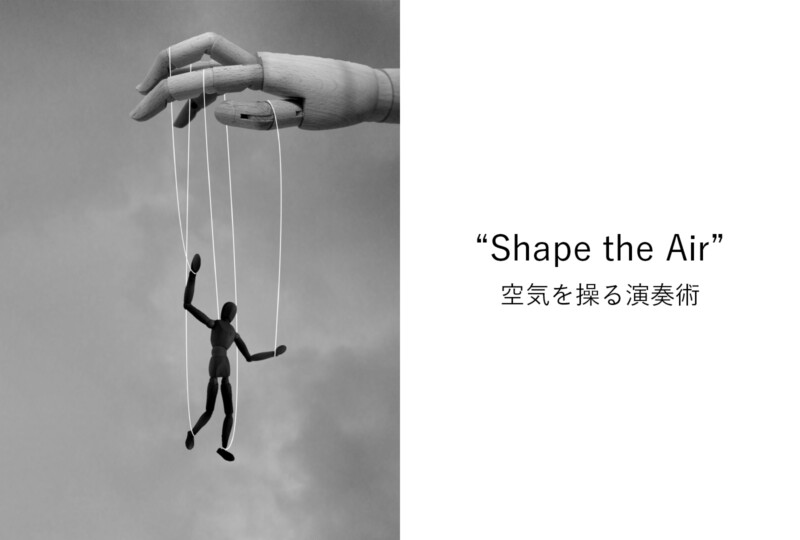

音楽の印象を決めるのは、出した音そのものだけではありません。

むしろ、音が消えていく瞬間や、空気に溶けていく響きの方が記憶に残ることもあります。

「空気をコントロールする」とは、難しそうに聞こえますが、

実際には“音の置き方”と“耳の焦点”を意識するだけで、誰でも始められます。

今日は、演奏を一段上の表現に導く「空気感の作り方」を紹介します。

🌫️ 1. 音には「距離」がある

音は、空気を通って私たちの耳に届きます。

つまり、すべての音には**距離(depth)**があるのです。

| 音のタイプ | 聴感の印象 | 使い方のヒント |

|---|---|---|

| 近い音 | 生々しく、直接的 | 弾き語り・インティメイトな曲調 |

| 中距離の音 | 自然でまとまりがある | バンド演奏・ポップス全般 |

| 遠い音 | 広がり・幻想的 | バラード・アンビエント系 |

録音の際、マイクの距離を10cm変えるだけでも“距離感の物語”は大きく変わります。

スタジオでは、壁の反射や床の材質によっても音の届き方が異なります。

🎧 2. “残響”は音楽の呼吸

リバーブ(残響)は、単なるエフェクトではなく音楽の呼吸。

息づかいや間を自然に感じさせる、演奏の「余白」を作る役割があります。

リハーサル時は、リバーブを“足す”より“聴き分ける”。

「今、自分の音がどれだけ残っているか」を意識することで、自然に音の長さや弾き方が変わっていきます。

🔊 3. “響きの方向”をイメージする

上級者ほど、音を“前後左右”に配置して演奏しています。

これはDAWの定位操作と同じ発想です。

生演奏でも、意識で“音を置く方向”をコントロールできます。

| 音の配置 | 効果 |

|---|---|

| 前方に押し出す | 主旋律・リードに存在感 |

| 中央に置く | 安定した基盤を作る |

| 後方で響かせる | 奥行きと余裕を演出 |

空気の層を分けるように音を並べると、自然と立体的なアンサンブルになります。

🪶 4. “空気感”を感じる耳を育てる

空気感を操るには、まず空気を聴く耳を育てましょう。

おすすめは、スタジオで「音が止まったあと」もじっと耳を澄ませること。

- 音が消える速度

- 部屋の反射の方向

- 他の音の影響で変わる残響の長さ

この“音の余白”を聴けるようになると、演奏も自然と呼吸し始めます。

🌙 終わりに

音を操ることは、空気を描くこと。

“響き”の扱い方が変われば、演奏はまるで新しい景色を見せてくれます。

iB MUSIC STUDIO & Schoolは吸音されたスタジオそれぞれの部屋で

「響きのキャラクター」を体験できます。

ぜひ、自分の音が空気の中でどんな形をしているか、確かめてみてください。

この記事へのコメントはありません。